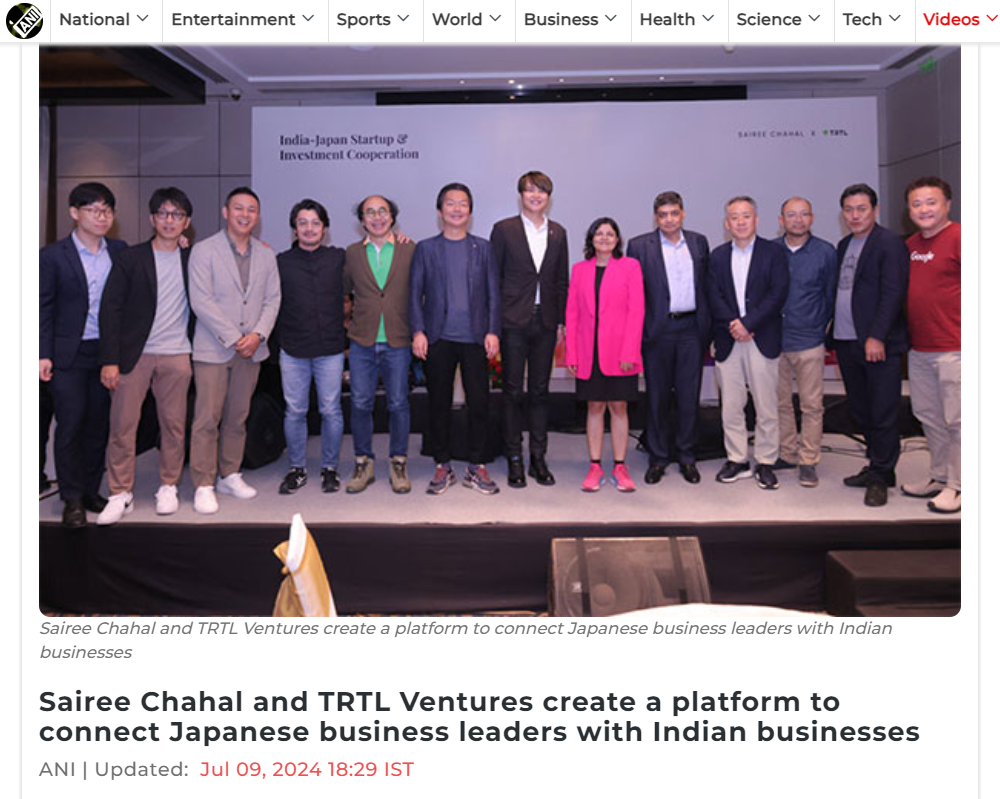

南アジアを代表するマルチメディア通信社「ANI」にて、弊社代表の後藤を含むEO Tokyo Central ビリオンフォーラム9名のインド訪問に関する記事が掲載されました。

〇Sairee Chahal and TRTL Ventures create a platform to connect Japanese business leaders with Indian businesses

今回のインド訪問は、弊社投資先であるTRTL Venturesのご案内のもと、インドに拠点を置くスタートアップ企業への、日本からの投資を促進するための大きな取り組みとして行われました。

インドのスタートアップエコシステムは、アメリカに次ぐ世界で2番目に大きな民主主義経済エコシステムに成長しました。過去10年間で、インドのスタートアップエコシステムには、消費者、フィンテック、SaaS、気候、包摂性、サプライチェーン、D2Cなどのセクターに大量の資本が流入してきました。インド経済は世界の同業者を上回り続けており、インドの才能と起業家は世界的に高い需要があります。

インドでは、在インド日本国大使館にて鈴木浩大使を含む大使館の皆様との交流や、「PayPay」に技術提供を行うインド最大の決済サービス事業者のPaytm社への訪問、TRTL Venturesを通して投資を行っている数々のスタートアップ企業とのディスカッションを行いました。

両国を代表する経営者や投資家などが参加した今回のインド訪問は、日印間の二国間貿易と投資の強化に向けた重要な一歩となりました。今後もTRTL Ventures社やインドの支援に注力してまいります。